Le trésor prussien de Cracovie : les livres de la discorde entre l’Allemagne et la Pologne

Au terme de la seconde guerre mondiale, des collections précieuses de la bibliothèque prussienne d’Etat de Berlin se sont retrouvées à Cracovie. Entre les demandes de restitutions allemandes, les refus polonais et les débuts de coopération : l’avenir de ces livres reste aujourd’hui un sujet difficile qui met en lumière les défis mémoriaux entre les deux pays.

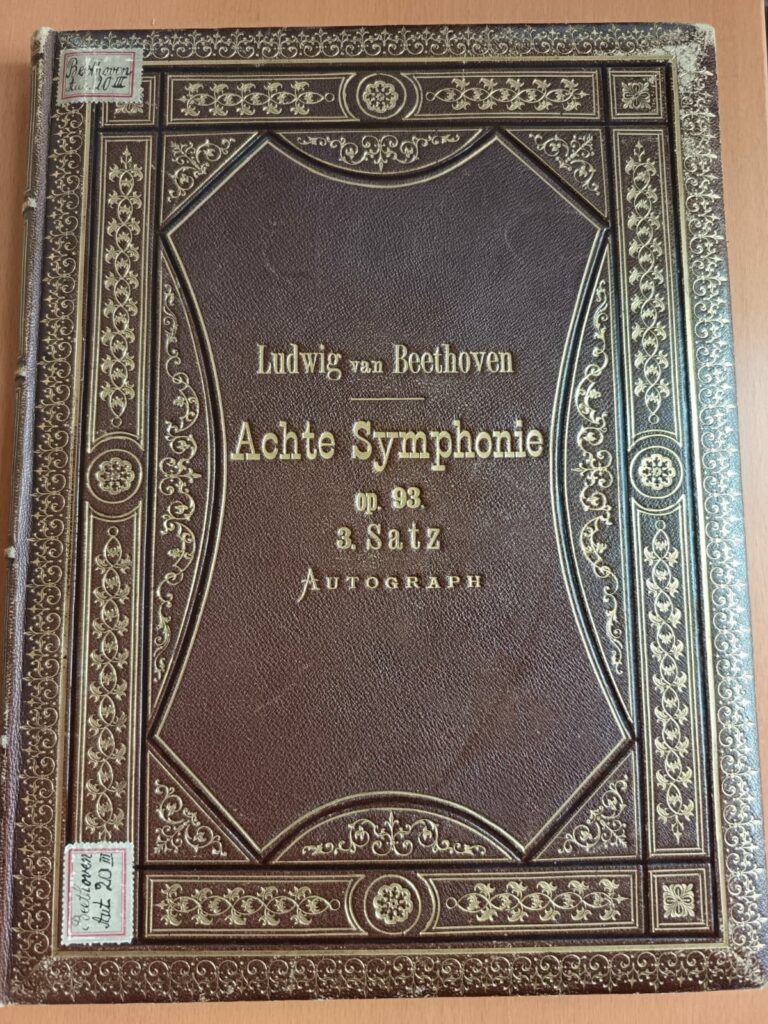

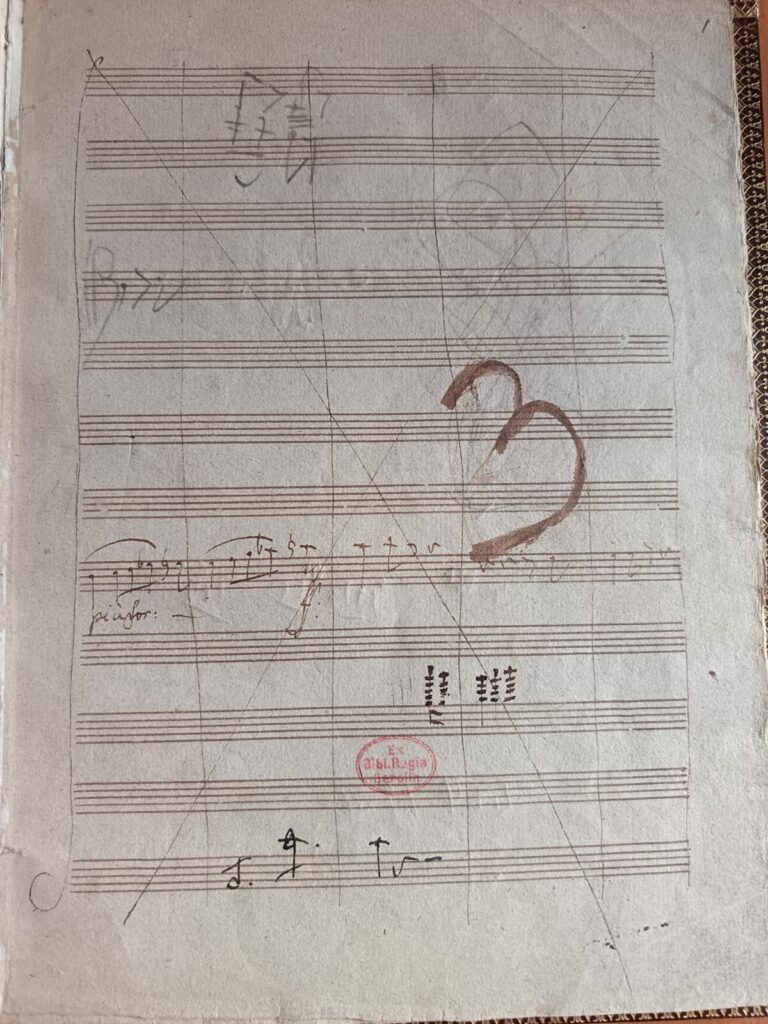

C’est une boite grise banale. Sous le couvercle délicatement soulevé, un livre marron et doré apparaît. « Le troisième mouvement de la huitième symphonie de Beethoven » annonce Michal Lewicki en traduisant la couverture. Un chef-d’œuvre. Sur un coin de son bureau de la bibliothèque Jagellonne de Cracovie, ce discret responsable des manuscrits musicaux tourne les pages où défilent les annotations nerveuses et peu lisibles du grand compositeur. Sur l’une d’elles, on distingue un sceau rouge : il s’agit de l’ex-libris, la signature de la Bibliothèque d’État prussienne de Berlin. « C’est l’ancien propriétaire de l’œuvre. » explique-t-il. Ce troisième mouvement, le menuet, est la seule partie de la symphonie conservée à Cracovie. « Les autres se trouvent toujours à Berlin. » précise Michal Lewicki.

Cette symphonie de Beethoven divisée entre deux villes, n’est qu’un des exemples spectaculaires d’un grand litige culturel qui pèse sur les relations entre la Pologne et l’Allemagne. Au cours de la seconde guerre mondiale, aux côtés de ce passage de la 8e symphonie, ce sont des dizaines de milliers de partitions, de livres et de correspondances rédigées par des personnalités historiques comme Mozart, Goethe, les frères Grimm ou encore Martin Luther, le père du protestantisme, appartenant à la bibliothèque d’Etat prussienne de Berlin, qui ont été déplacés à Cracovie. Cette collection hétéroclite d’une valeur inestimable, surnommée « Berlinka » (La Berlinoise) en Pologne, a fait l’objet de nombreuses demandes de restitution du gouvernement fédéral allemand depuis 1977. Sans succès.

La dispute demeure aujourd’hui irrésolue. Dans un documentaire diffusé à la télévision publique allemande (ZTF) en janvier 2025, le président de Stiftung Preussischer Kulturbesitz (SPK) une fondation en charge de nombreux musées et bibliothèques berlinois a déclaré : « Notre position, celle du gouvernement fédéral, est que cela est la propriété de la fondation Preussicher Kulturbesitz ». Contactée, la bibliothèque de Berlin a refusé de s’exprimer sur ce sujet « délicat » renvoyant à cette rare déclaration publique tenue dans le documentaire de la ZTF. Le SPK et le Ministère de la Culture allemand n’ont pas répondu aux sollicitations.

L’Etat polonais, propriétaire de la collection, s’est de son côté toujours refusé à la rendre intégralement. A l’exception d’initiatives personnelles de dirigeants polonais en visite en Allemagne, en 1977 et en 2000, aucune restitution massive n’a été effectuée pour l’heure. En ces occasions, « La Flûte enchantée » de Mozart et une bible annotée Martin Luther avaient retrouvé le chemin de la capitale allemande.

Lors de la restitution de 2000, Zdzislaw Pietrzyk était vice-directeur de la bibliothèque Jagellonne, responsable des fonds spéciaux. « On m’avait demandé de localiser la bible de Luther et deux jours plus tard elle était à Berlin. On ne m’avait pas prévenu, j’étais estomaqué. » se souvient celui qui a ensuite dirigé l’institution, entre 2003 et 2021. La simple évocation de la « Berlinka » illumine le regard de cet historien, désormais président de la communauté des amis de la bibliothèque. Installé dans son bureau au coeur de ce grand bâtiment aux airs de gigantesque coffre-fort, Pietrzyk ne regarde jamais sa montre quand il se lance dans le récit de l’histoire de la collection. « Tout commence en 1941… » narre-t-il d’une voix de professeur.

"Une période trouble"

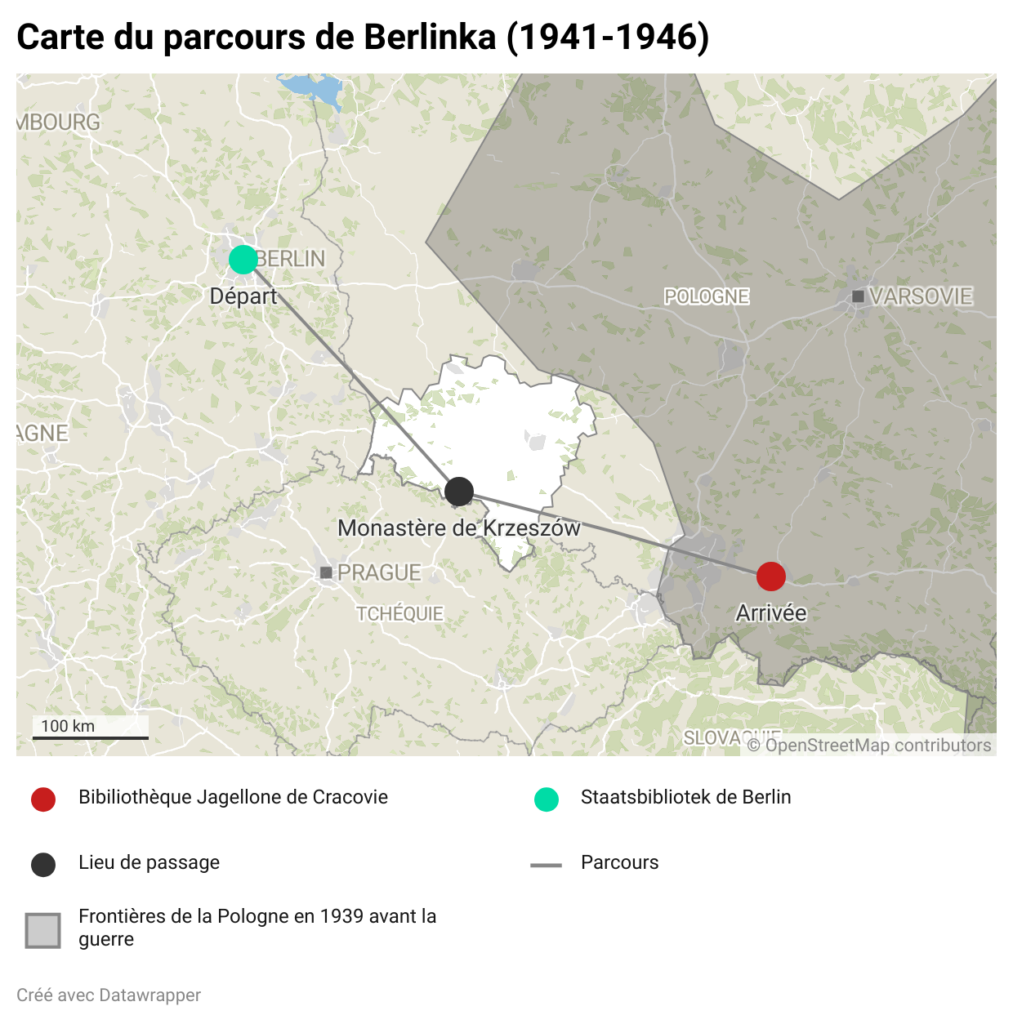

-Si l’ancien directeur décide ainsi de remonter les pages de l’Histoire, c’est parce qu’il est impossible de comprendre les débats qui entourent Berlinka sans en connaître le tortueux parcours. Son improbable voyage jusqu’à Cracovie suit les tourments du XXe siècle, tragique, en Europe centrale. Pour en reprendre le fil, il faut se rendre au monastère cistercien de Krzeszow en Basse-Silésie, dont les imposantes tours baroques surgissent au pied des montagnes blanches, à quelques kilomètres de la frontière tchèque. C’est dans ce coin reculé et froid des Sudètes que les Allemands ont secrètement acheminé la collection en 1943.

« C’est ici ! », lâche Tomasz Gorski à bout de souffle, en ouvrant la porte d’un grenier sombre au sommet d’un escalier en bois, reconverti en remise. D’ordinaire, ce guide disserte sur les fresques au plafond de l’église saint Joseph quelques mètres plus bas, mais cette fois ce sont les poutres grises et poussiéreuses qu’il pointe du doigt. « C’est là que dormaient les chefs d’œuvre de la musique mondiale ».

Peu de touristes s’aventurent dans les greniers des deux églises du monastère où étaient entassées les 505 caisses contenant les prestigieux documents. « Les œuvres ont été évacuées de la bibliothèque de Berlin dès 1941 après les premiers bombardements alliés » explique le guide. Les Allemands ont sélectionné leurs ouvrages et manuscrits les plus précieux pour les mettre à l’abri des combats, en les répartissant dans différents coins du pays. « Les Sudètes étaient alors hors de portée de l’aviation ennemie » détaille-t-il. Avant d’arriver à Krzeszow en 1943, (Grussau en allemand), les œuvres sont restées deux ans au château de Ksiaz (Furtenstein) à moins d’une trentaine de kilomètres au nord, mais celui-ci a été transformé en résidence pour Hitler.

C’est à Krzeszow que la collection a changé de main. En février 1945, les troupes allemandes fuient la région dans la précipitation face à l’inexorable avancée de l’Armée Rouge, abandonnant les caisses dans le grenier du monastère.

Six mois plus tard, en vertu de l’accord de Potsdam, Krzeszow se retrouve en Pologne communiste. Le village fait partie des terres de l’est de l’Allemagne que le traité alloue à la Pologne. Cette décision est une compensation pour la perte des régions de Lviv, de Vilnius ou de Brest, polonaises avant le début de la guerre, et annexées par l’URSS. « C’est une période trouble. » décrit Zdzislaw Pietrzyk. En Basse-Silésie, les réfugiés polonais de l’est se mêlent aux Allemands qui quittent cette région qui ne leur appartient plus. Tout cela sous l’œil redouté des soldats soviétiques.

C’est dans ce contexte d’incertitude qu’un employé du gouvernement polonais découvre cette collection, que l’on n’appelait pas encore Berlinka. En 1946, le professeur Stanislaw Sierotwinki et ses équipes sillonnent les routes de la région pour sauver les fonds de la bibliothèque Jagellonne. Pendant l’occupation de Cracovie (1939-1945), la bibliothèque avait été tenue par les Allemands qui, anticipant l’avancée soviétique, avaient tenté d’en voler le butin. « On savait qu’ils avaient évacué nos livres vers l’ouest, vers la Silésie » relate Zdzislaw Pietrzyk.

Pour Berenika Rewicka, petite fille du professeur Sierotwinski, cette histoire fait partie de la légende familiale. Heureuse de la partager, elle dépose des clichés des aventures de son grand-père, sur la table d’un café de Cracovie. On y voit une modeste camionnette ou encore des hommes et des femmes au milieu de montagnes désordonnées de livres. Les moyens sont limités et la tâche est immense : il y a des dizaines de milliers de livres à trouver et rapatrier dans un pays ravagé.

« On m’a dit qu’ils interrogeaient les prêtres et les habitants : c’était un véritable travail d’enquêteur » relate-t-elle. Un travail couronné de succès car la majorité des ouvrages sont retrouvés dans des granges et des écuries d’Adelin, à 60 km de Krzeszow.

C’est pendant, cette quête que les équipes de Sierotwinski, découvre, probablement par chance, la Berlinka. Ils ramènent les caisses précieuses à Cracovie dans les caves de la bibliothèque Jagellonne, sans en toucher un mot aux autorités allemandes ou soviétiques. « On ne sait pas exactement comment Sierotwinski est tombé sur la Berlinka mais il cherchait nos livres dans la région. » explique Zdzislaw Pietrzyk avant de sourire « Si les Allemands n’avaient pas tenté de voler notre bibliothèque nous n’aurions peut-être pas retrouvé Berlinka. Ironique n’est-ce-pas ? »

Un secret bien gardé

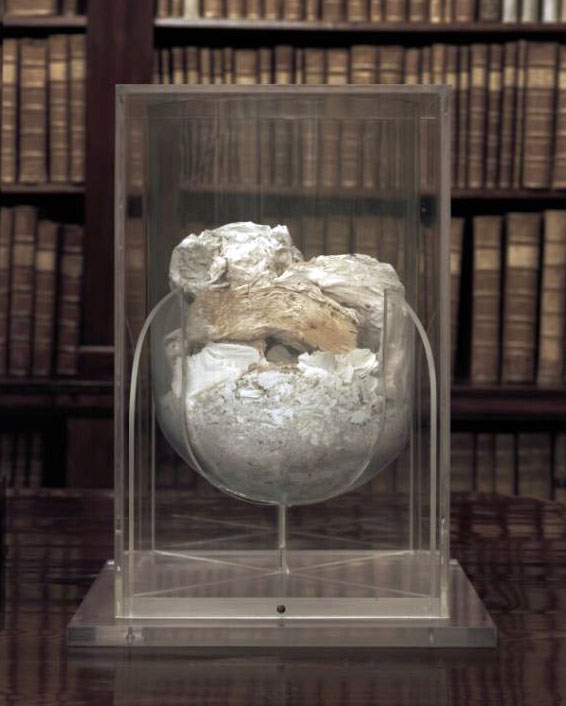

Raconter Berlinka, c’est donc se heurter aux souvenirs des destructions allemandes. « Pendant l’occupation allemande, même les bibliothèques municipales étaient fermées ou volées. La bibliothèque nationale, elle, a été brulée » raconte Pietrzyk. A l’automne 1944, dans les ruines de Varsovie après l’écrasement de son insurrection, des détachements de la Wehrmacht armés d’essence et de lance-flammes incendièrent méthodiquement ses livres et manuscrits. Des cendres de cet héritage évanoui sont aujourd’hui exposées dans une urne en verre à la bibliothèque Krasinski dans la capitale polonaise. Au total, pendant l’occupation allemande, c’est la moitié du patrimoine livresque polonais qui a été anéanti.

En Pologne, ces pertes sont un traumatisme qui rend les demandes de restitutions injustes. Evoquer les restitutions c’est toucher cette corde sensible qui éveille les passions et qui laisse peu de Polonais indifférents. « Les tableaux polonais trônent toujours dans les villas allemandes. » s’exclame Tomasz Gorski, le guide de Krzeszow. « Les œuvres polonaises se vendent toujours dans le monde entier » tonne Berenika Rewicka.

De part et d’autre de l’Oder, le fleuve qui sert de frontière entre la Pologne et l’Allemagne depuis 1945, ce passé commun tragique est toujours source de méfiance et de conflit. Tono Eitel, envoyé spécial allemand pour la « restitution des biens culturels déplacés à cause de la guerre », qualifia en 2007 les livres de Berlinka de « derniers prisonniers de guerre ». Ces dernières années, on ne retrouve plus cette rhétorique revendicative allemande, alors que les Polonais soulèvent plus vigoureusement la question des dédommagements. En 2022, le gouvernement polonais dirigé par les nationalistes du PiS a chiffré à 1500 milliards d’euros, les dommages causés par l’invasion et occupation allemande.

« Ce sont deux deuils qui se font face » image Vanessa de Sernaclens. Cette écrivaine suisso-allemande s’est beaucoup intéressée aux mouvements de livres entre les deux pays. Au-delà de Berlinka, une grande partie des livres situés dans les territoires devenus polonais après le traité de Potsdam, n’ont jamais été rendus aux Allemands. C’est le cas de la bibliothèque de la belle famille de Vanessa de Sernaclens, originaire de Poméranie, et dont la professeure a remonté la trace. Elle les a retrouvés dans les fonds d’une bibliothèque de Lodz, dans le centre de la Pologne. « Ces livres sont sous-exploités. » relève-t-elle.

Pendant longtemps ce fût aussi le cas des fonds de la Berlinka. Du fait de son caractère exceptionnel, la collection a fait l’objet d’un secret bien gardé pendant plus de trente ans. Jusqu’à la fin des années 1970, la collection ne faisait pas partie du catalogue de la bibliothèque et seule une poignée d’employés de la bibliothèque connaissaient son existence. « Même le recteur de l’université Jagellonne n’était pas au courant. Des chercheurs de Cracovie parcouraient l’Europe en quête de manuscrits qui se trouvaient dans la cave de leur bibliothèque. » sourit Zdzislaw Pietrzyk. « On ne m’a informé de la découverte de mon grand-père qu’à l’âge adulte. Avant on avait peur que je vende la mèche » se souvient Berenika Rewicka. Personne ne semble pourtant être en mesure de donner les causes de ce secret maintenu par les autorités communistes. Peur des revendications allemandes ou de la prédation soviétique ? Le mystère demeure.

Pendant toutes ces années, des services secrets – comme la Stasi est-allemande – et des chercheurs de trésors étaient en quête de ces manuscrits disparus. Dans les archives de la bibliothèque, on trouve les efforts de l’un d’entre eux : Peter Whitehead. Au milieu des années 1970, ce zoologiste londonien a tenté de localiser la collection avec l’appui de l’ambassade britannique en Pologne communiste. Son enquête est partie d’un détail : dans le cadre de ses travaux sur la faune brésilienne, le britannique voulait consulter le « Libri picturati », un recueil d’illustration du XVIIe siècle qui fait partie de Berlinka. Parmi ses innombrables lettres envoyées aux universitaires et bibliothécaires du pays, on trouve une réponse éloquente d’une employée de la bibliothèque Jagellonne, datée de 1976 : « Vous pouvez être rassurés ces documents sont entre de bonnes mains et seront bientôt accessibles à la recherche scientifique. » Un an plus tard, le secret n’en est plus vraiment un et les Polonais, acculés par une pression internationale grandissante, avouèrent être en possession des chefs-d’œuvre que beaucoup craignaient égarés.

"L'avenir de l'Europe"

Il fallut pourtant encore attendre pour voir Berlinka faire l’objet d’études plus poussées. Dans les années 1990, Piotr Tylus est l’un des seuls étudiants de Cracovie à s’appuyer sur la collection pour son mémoire. « Il y avait trop d’incertitudes sur l’avenir de ces documents » rappelle le chercheur. Ce spécialiste de littérature romane qui travaille sur les livres en vieux français de la collection regrette une exploitation longtemps insuffisante de la collection. C’est aussi contre cet oubli et ce délaissement des livres que Vanessa de Sernaclens lutte. « Ces livres déplacés doivent sortir du deuil, faire l’objet de coopération internationale. Ils peuvent aider à construire une mémoire commune. » insiste-t-elle.

A Cracovie, certains sont du même avis et tentent de rattraper le temps perdu. Au bout des couloirs gothiques qui donne au rectorat de l’université Jagellonne, l’une des plus vieille d’Europe centrale, des airs de cathédrales, on trouve l’élégant bureau de Jadwiga Kita-Huber. Cette germaniste est à la tête de DiHeLib : un programme de catalogage, digitalisation et promotion de la collection dites des « Autographes », composé de feuilles manuscrites, et qui constitue une partie majeure de Berlinka. « Ce sont des manuscrits clés qui peuvent nous aider à mieux étudier certaines périodes. » explique-t-elle. Les documents rédigés en une multitude de langue allant du français à l’hébreu remontent pour certains au XVe siècle. Quand on la questionne sur les restitutions, elle laisse entendre que son sujet est scientifique et non politique. « Ces œuvres doivent être facilement accessible, peu importe les problèmes politiques. Nous avons assez attendu. C’est une partie de l’héritage européen. » affirme-t-elle.

DiHeLib s’appuie sur un comité de direction international auquel prend part la bibliothèque d’Etat de Berlin. Un symbole de la proximité de travail qui lie désormais les deux institutions. « C’est une initiative formidable, s’enthousiasme Vanessa de Sernaclens, les pouvoirs publics devraient promouvoir ces projets ». La bourse, dont bénéficie DiHeLib prend fin l’an prochain, alors qu’il faudrait au moins une décennie pour venir à bout des 200 000 documents. Une volonté politique européenne est donc nécessaire pour sa poursuite. « L’avenir du projet est lié à l’avenir de l’Europe. » résume Kita-Huber.

Ces coopérations de plus en plus étroites, éloignent la perspective de restitution. « Depuis une dizaine d’années, les requêtes allemandes se font moins entendre. » remarque ainsi Zdzislaw Pietrzyk, l’ancien directeur de la bibliothèque Jagellonne. Il paraît peu probable que ces œuvres rejoignent Berlin alors qu’elles sont désormais accessibles aux chercheurs allemands qui collaborent avec leurs homologues polonais. « Des voix s’élèvent en Allemagne pour accepter la situation actuelle » relève de Sernaclens. Cette situation est d’ailleurs loin d’être inédite. Les bibliothèques du monde regorgent d’ouvrages « déplacés », à l’instar de la Bibliothèque Nationale de France qui comprend toujours de nombreuses œuvres pillées, comme le souligne Piotr Tylus chercheur à l’université Jagellonne. « C’est la règle d’or des bibliothèques. Les livres qui y arrivent à cause d’une guerre ou d’une révolution y demeurent jusqu’à la prochaine guerre ou révolution »

Dans l’intimité des partitions de Beethoven et de Mozart, Michal Lewicki semble loin du tourment politique. Econome en mots, le bibliothécaire préfère parler musique. « Il y a dans ces murs un quart des manuscrits de Mozart. » Quand on l’interroge sur le futur des chefs d’œuvre il hausse les épaules et d’une voix hésitante, résume l’avis des bibliothécaires et amoureux des arts. « En vérité, aujourd’hui qu’ils soient à Cracovie ou à Berlin compte peu. L’important c’est l’accessibilité et la sécurité. » Deux choses que ces œuvres ont peu connu ces quatre-vingts cinq dernières années.